الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

- الأخبار الرياضية

- أخبار الرياضة

- فيديو أخبار الرياضة

- نجوم الملاعب

- أخبار الرياضة

- ملاعب عربية وعالمية

- بطولات

- أخبار الأندية العربية

- مقابلات

- رياضة عربية

- رياضة عالمية

- موجب

- سالب

- مباريات ونتائج

- كرة الطائرة

- كرة اليد

- كرة السلة

- رمي

- قفز

- الجري

- تنس

- سيارات

- غولف

- سباق الخيل

- مصارعة

- جمباز

- أخبار المنتخبات

- تحقيقات

- مدونات

- أخبار المحترفين

- غاليري

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

"روح الفراشة" لطلعت رضوان تفوح بعبق المشاعر الإنسانية

القاهرة - أ.ش.أ

يقول الناقد عز الدين نجيب في تقديمه للمجموعة: "كثير من أبطال قصصه، يستدعى طلعت رضوان رحيق اللحظات الفارقة في حياته، وومضات الشعر من الزمن الضائع، فيستعيد عبر قصصه القصيرة ما أخذته منه الدراسات التاريخية والسياسية والحضارية، حتى تفوح القصص بعبق المشاعر الإنسانية وبدهشة الإنسان أمام مفارقات الوجود في لحظات الكشف عن معنى – أو لا معنى – الحياة بعيدًا عن الأحكام القاطعة والإجابات اليقينية لأسئلة تـُفرّق ولا تـُوحّد أبناء الوطن الواحد أمام مصير مشترك". في البدء كان طلعت رضوان قاصًا، ووُلدتْ عطاءاته الأولى في القصة القصيرة وفى مشروعات رواياته غير المُكتملة أوائل الثمانينيات، مُبشرة بأديب ذى نكهة مُتميزة، لكن الشأن العام والبحث في القضايا الفكرية والسياسية والحضارية زاحما هذا الأديب بشدة، فانساق مع الباحث بدافع من ضمير"ماعت" رمز الحق والحقيقة، ومن إحساس قوى بالمسئولية لكشف الظلم والظلمات عن حضارتنا القديمة التي طمستها عصور الغزو والتصحر الحضارى والتسلط الاستبدادى والتمدد الدينى "الثيوقراطى" الذي طمس ملامح هوية الوطن "مصر"، فاستمر يكتب في هذا السياق داعيًا للعودة إلى هذه الجذور. ومواجهًا لرياح المد الصحراوى المُحمّل بقيم البداوة، وكاشفـًا عما رآه بديكتاتورية نظام يوليو1952 الذي قضى على الديمقراطية، حتى صار كل ذلك قضيته الأولى، وكاد الأديب ينزوى مهمشًا في قوقعة موهبته، حتى ولو أصدر أكثر من مجموعة قصصية جيدة عبر أكثر من ربع قرن مضى. لكن ها هو يستقطر من سنوات العمر الفائتة لحظات طازجة مُتوهجة بصدق الفن وبريق الإبداع، ويصيغها في هذه المجموعة القصصية الجديدة، فيعود بها شابًا بنبض الحيوية الشعورية التي تـُعاند زحف الزمن، لكنها ترشح بمسحة من التأمل الوجودى الهادئ حول مفارقة الحياة، إذْ يُدرك الإنسان – متأخرًا – أنه لم يعش "الحياة الحقيقية"، فيُحاول أنْ يتشبث بآخر خيوطها كما يتشبث الطير بخيوط النهار قبل غروب الشمس، ويُصبح هذا التشبث بالذاكرة الباهتة هو آخر أمل وآخر فرصة للحاق بقطار الحياة الحقيقية قبل أنْ يُغادر محطته الأخيرة، ولمواجهة الوحدة الإنسانية الزاحفة التي تبدو وكأنها حصاد العمر وقدر لا فكاك منه. ويستطرد عز الدين نجيب قائلا: "في هذه المجموعة نرى غير مرة انطباق الدائرة العبثية لأقدار البشر، إذْ يكتشفون، ودائمًا في خريف العمر، أنّ الكون اللانهائى الذي تاهوا في شعابه طوال عمرهم صغير للغاية، هكذا تلتقى – بالصدفة- النفوس التائهة التي سُرق عمرها، وتستيقظ المشاعر المُرهفة مُحمّلة بالعاطفة والحب والحنان والتراحم، وتتشبث بفرصة اللحظات الأخيرة لاستعادة معنى الحياة، لكنها تلتقى على أرصفة لا تـُوصّل لمحطات، وفى عربات مترو أو أتوبيس لا تنتهى لغايات، إنما تنتهى لمزيد من مشاعر الوحدة واكتشاف عبث الوجود، مع تصاعد الشهقات الأخيرة – في ذات الوقت- لحب الحياة. وتأتى الفرص الأخيرة "للحياة من جديد" مُتأخرة كثيرًا وإنْ لم يفتر الشوق إليها، لكن كثيرًا ما يجبن الأبطال عن اقتناصها، وكأنما استلّ منهم عبوس الأيام شجاعة المُبادرة والفعل، فباتوا أسرى التردد والخوف من الحياة، وانتهوا إلى الهروب من تلبية الدعوة الأخيرة منها وإليها، بالرغم من فيض مشاعرهم الدافئة نحوها. وسط غبار الزمن وسطوة النسيان تبقى متوهجة لحظات الحب ووشائج عاطفة قوية بين عاشقيْن تتحدى الزمن والملل والاعتياد والاغتراب، فنراهما في شيخوختهما أكثر إخلاصًا ووفاءً وخوفـًا على بعضهما البعض، وكأنما تلبستهما روح واحدة انقسمتْ في جسديْن، فبات غياب أحدهما غيابًا لروح الآخر، ويسعى أحدهما لبعث الروح في الحبيب كما فعلتْ إيزيس في أوزوريس.. هذا ما ينفى أي شبهة لفكر العدمية واللا معنى في منظور هذه المجموعة، وما يُعيد للحب قيمته وجوهره الأسمى في الوجود. تتغوّل قسوة الواقع على قدرة الإنسان للتعايش مع القبح، حتى أنه يفضل التعايش مع العمى ليحمى نفسه من رؤية العالم القبيح، وقد تبدو هذه رؤية تشاؤمية، وهذا ما نجده في قصتيْن من قصص المجموعة، غير أنّ الأديب هنا يرى أنّ العمى بديل لدى بطليهما عن اليأس والهزيمة، وأنه يُنير البصيرة ويُزيح العتمة المعنوية في واقع كابوسى، ويخلق رؤية افتراضية للحق والجمال، تتحقق بالخيال حين تعجز الرؤية الفيزيقية عن تحقيقها.

GMT 06:15 2025 الجمعة ,21 شباط / فبراير

ترجمة جديدة لرواية "سدهارتا" للألمانى الفائز بجائزة نوبل هرمان هسهGMT 11:45 2023 الأربعاء ,16 آب / أغسطس

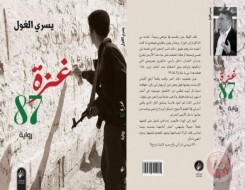

العلاقات الجسدية في رواية غزة 87GMT 08:49 2023 الجمعة ,21 تموز / يوليو

مكتبة الإسكندرية تناقش ”إحسان عبد القدوس.. الحب والسياسة”GMT 14:15 2023 الثلاثاء ,18 تموز / يوليو

"عرب وثعالب" في قصة كافكا تطرح علاقة اليهود بالأوروبيين على المستوى السياسيGMT 09:21 2023 الخميس ,13 تموز / يوليو

مناقشة "الترجمة الفورية بين الحاضر والمستقبل" باتحاد كتاب مصرGMT 13:18 2023 الإثنين ,02 كانون الثاني / يناير

"أنت تشرق. أنت تضيء" رشا عادلي ترسم لوحة مؤطرةGMT 17:28 2022 الإثنين ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

محمد حسن خلف يصدر دراسة أسلوبية لسورة القمرGMT 01:43 2021 الجمعة ,17 كانون الأول / ديسمبر

حفل بهيج لإشهار كتاب الدكتور يوسف القسوس بحضور كبير وغياب الاعلامالقاضية غادة عون تدّعي على رياض سلامة والحاكم الحالي لمصرف لبنان وآخرين

بيروت ـ العرب اليوم

ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على كل من حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وعلى الحاكم الحالي بالإنابة وسيم منصوري وعلى أنطوان سلامة ورجا أبو عسلة. وتمت التهم وفق مواد قانونية المتعلقة...المزيدمنصة فيسبوك تفرض حداً زمنياً على الفيديوهات المباشرة

واشنطن ـ العرب اليوم

أعلنت شركة فيسبوك أن مقاطع الفيديو المباشرة ستظل متاحة على منصتها لمدة 30 يومًا فقط، وبعد ذلك سيتم حذفها تلقائيًا. وكان من الممكن سابقًا تخزين هذه المقاطع إلى أجل غير مسمى، لكن التغيير الجديد سيدخل حيز التنفيذ ال...المزيدعلماء يكتشفون ظاهرة كهرومغناطيسية غريبة داخل الهرم الأكبر في مصر

القاهرة ـ العرب اليوم

الأهرامات، تلك المعجزة التي أثارت الدهشة والحيرة عبر آلاف السنين، لا تزال تحتفظ بالعديد من الأسرار التي تحير العلماء، ومن بين هذه الأسرار، كشفت دراسة حديثة أن الهرم الأكبر في الجيزة في مصر والذي يعرف بهرم خوفو قد ي...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL

جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL

جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

أرسل تعليقك